1. Einleitung

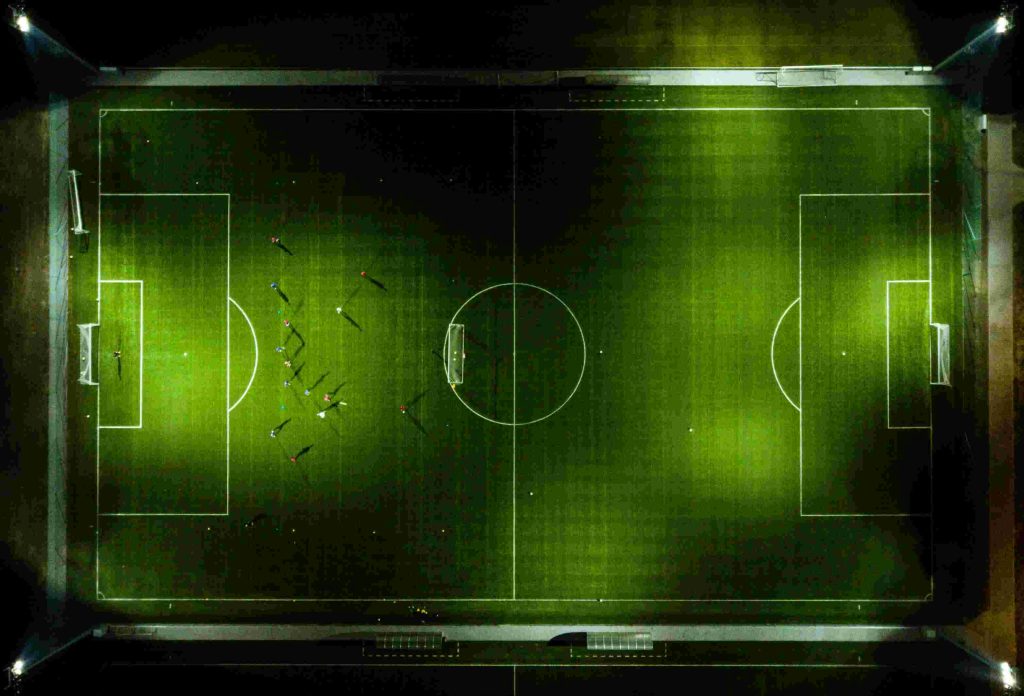

Fußball ist mehr als ein Spiel: er ist eine soziale Kraft, die Menschen über Alter, Herkunft und Sprache hinweg verbindet. Ob auf staubigen Hinterhöfen, in städtischen Parks oder in ausverkauften Stadien — das gemeinsame Erlebnis von Jubel, Spannung und Enttäuschung schafft sofortige Bindungen. In vielen Ländern ist Fußball Teil der Alltagskultur; er prägt Rituale, Gespräche und sogar Feiertage. Gleichzeitig fungiert er als Projektionsfläche für Identität: Vereine, Trikots und Fangesänge werden zu Symbolen persönlicher und kollektiver Zugehörigkeit.

Diese Einführung skizziert, warum Fußball nicht nur als Sport, sondern als gesellschaftliches Phänomen betrachtet werden sollte. Im folgenden Artikel untersuchen wir, wie Fußball kulturelle Ausdrucksformen beeinflusst, welche Gefühle das Spiel hervorruft und auf welche Weise es Gemeinschaft stiftet — aber auch, welche Probleme und Grenzen es gibt. Ziel ist es, die doppelte Rolle des Fußballs herauszuarbeiten: als Quelle großer Emotionen und als soziales Bindeglied, das sowohl integrieren als auch polarisieren kann.

2. Fußball als kulturelles Phänomen

Fußball ist tief in den Alltagsritualen vieler Gesellschaften verwoben und wirkt dabei weit über den reinen Wettbewerb hinaus. Vereine fungieren oft als Identifikationsanker — nicht nur für die Fans in den Stadien, sondern für ganze Nachbarschaften und Regionen. Trikots, Vereinswappen und Fangesänge werden zu sicht- und hörbaren Markern, die Zugehörigkeit signalisieren und Geschichte transportieren: Geschichten von Aufstiegen, Klassenerhalten und legendären Partien, die von Generation zu Generation weitergegeben werden.

Zugleich ist Fußball ein kultureller Motor: Er prägt Sprache, Mode und Musik. Fanlieder und Choreografien zählen zur lokalen Volkskultur; Spieler und Vereine inspirieren Künstler, Filmemacher und Schriftsteller. Medien, von lokalen Radiostationen bis zu globalen Streamingdiensten, haben die Reichweite dieser Kultur vervielfacht und Fußball zu einem festen Bestandteil täglicher Unterhaltung und Diskussionen gemacht. Dadurch vermischen sich lokale Traditionen mit globalen Einflüssen — internationale Stars, Sponsorings und Modetrends fließen zurück in die Fankultur und verändern sie.

Nicht zuletzt spiegelt Fußball gesellschaftliche Strukturen wider und schafft Räume für soziale Mobilität. Nachwuchsakademien und Amateurvereine sind oft Orte, an denen Talente entdeckt werden, aber auch Treffpunkte, an denen soziale Netzwerke und Werte entstehen. Gleichzeitig trägt die Popularität des Sports zur wirtschaftlichen Bedeutung ganzer Städte bei — an Spieltagen pulsiert die lokale Ökonomie, von Kneipen über Straßenverkäufer bis hin zu Merchandising. So wird deutlich: Fußball ist nicht nur Freizeitbeschäftigung, sondern ein kulturelles Geflecht, das Identität stiftet, Ausdrucksformen befördert und soziale Dynamiken sichtbar macht.

3. Emotionen, die Fußball weckt

Fußball ist ein Spiel voller Emotionen, die weit über das Spielfeld hinausreichen und tief in das Leben der Menschen eingreifen. Die Leidenschaft, die Fans empfinden, ist oft intensiv und vielschichtig – sie reicht von großer Freude und Euphorie bei einem Tor bis hin zu Enttäuschung und Frustration bei Niederlagen. Diese starken Gefühle verbinden Menschen miteinander und schaffen eine kollektive Erfahrung, die oft nur der Fußball in dieser Intensität bieten kann.

Bei wichtigen Spielen, wie etwa bei internationalen Turnieren oder Derbys, wird die emotionale Bindung besonders deutlich. Die Atmosphäre im Stadion, der Jubel der Fans und die nervenaufreibenden Momente erzeugen ein Gefühl von Gemeinschaft, das über den einzelnen Zuschauer hinausgeht. Auch zu Hause vor dem Fernseher entsteht eine emotionale Nähe, die Menschen unterschiedlicher Herkunft, Altersgruppen und sozialer Schichten zusammenbringt.

Diese Emotionen dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern haben auch eine soziale Funktion: Sie erlauben es den Menschen, ihre Identität auszudrücken, Stress abzubauen und soziale Bindungen zu stärken. Fußball wird so zu einem Ventil für Emotionen und einem Medium, das Menschen über gemeinsame Gefühle und Erlebnisse verbindet. Dabei sind es nicht nur die positiven Emotionen, die prägend sind – auch das Teilen von Niederlagen und Krisen stärkt das Gemeinschaftsgefühl und fördert die Solidarität unter Fans und Spielern gleichermaßen.

4. Gemeinschaft und soziale Integration

Fußball ist weit mehr als ein Sport – er fungiert als kraftvolles Instrument zur Förderung von Gemeinschaft und sozialer Integration. Auf und neben dem Spielfeld treffen Menschen unterschiedlichster Herkunft, Altersgruppen und sozialer Schichten zusammen. Gerade in multikulturellen Gesellschaften schafft der Fußball Räume, in denen Vorurteile abgebaut und Begegnungen auf Augenhöhe möglich werden. Ob im Verein, bei Straßenpartien oder bei gemeinsamen Public-Viewing-Events – der Sport bietet einen gemeinsamen Nenner, der Differenzen überbrücken kann.

Vereine und Fußballprojekte leisten hierbei eine wichtige soziale Funktion. Sie fördern Teamgeist, Disziplin und gegenseitigen Respekt und geben insbesondere Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung und Perspektiven. Zudem sind viele Initiativen gezielt darauf ausgelegt, Integration zu erleichtern, indem sie Sprachbarrieren überwinden und interkulturellen Austausch fördern. Auf diese Weise unterstützt Fußball nicht nur die sportliche Entwicklung, sondern auch gesellschaftlichen Zusammenhalt und Inklusion.

Darüber hinaus ist der Fußball ein Spiegelbild gesellschaftlicher Diversität. Die Teilnahme von Menschen mit verschiedenen Hintergründen zeigt, wie der Sport Brücken baut und soziale Grenzen durchlässiger macht. Dabei entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, das weit über den Platz hinauswirkt – Freundschaften entstehen, Netzwerke werden geknüpft und das Gefühl, Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein, stärkt das soziale Gefüge insgesamt. Fußball wird so zu einem verbindenden Element, das zur Integration und zum friedlichen Miteinander beiträgt.

5. Herausforderungen und kritische Betrachtungen

Trotz seiner positiven Wirkungen steht Fußball auch vor bedeutenden Herausforderungen, die eine kritische Betrachtung erfordern. Die leidenschaftliche Verbundenheit der Fans kann immer wieder in aggressive Rivalitäten und Gewalt umschlagen, sei es in Stadien, auf den Straßen oder in sozialen Medien. Solche Auseinandersetzungen gefährden nicht nur die Sicherheit, sondern werfen ein Schattenbild auf den Sport, der eigentlich für Fairness und Zusammenhalt stehen sollte.

Darüber hinaus ist Fußball nicht frei von gesellschaftlichen Problemen wie Diskriminierung und Rassismus. Immer wieder berichten Spieler und Fans von beleidigenden und ausgrenzenden Erfahrungen, die zeigen, dass Fußballplätze auch Orte sozialer Konflikte sein können. Zwar setzen viele Verbände und Initiativen auf Aufklärung und Sanktionen, doch bleibt die Bekämpfung dieser Probleme eine andauernde Aufgabe, die das Image des Sports beeinträchtigt und die integrative Kraft des Fußballs schwächt.

Nicht zuletzt zeigt sich auch eine wirtschaftliche Dimension, die kritisch zu hinterfragen ist: Kommerzialisierung und Globalisierung führen dazu, dass Vereine und Spieler zunehmend zu Marken werden. Dies kann die Verbindung zwischen Fans und Vereinen belasten, vor allem wenn finanzielle Interessen über sportliche oder gemeinschaftliche Werte gestellt werden. Gleichzeitig wächst der Druck auf Spieler und Vereine, wirtschaftliche Erfolge zu erzielen, was den ursprünglichen Geist des Spiels verändern kann.

Insgesamt gilt es, diese Herausforderungen offen anzuerkennen und aktiv an Lösungen zu arbeiten, um den Fußball weiterhin als verbindendes und integratives Element der Gesellschaft zu erhalten. Nur so kann der Sport seine gesellschaftliche Bedeutung langfristig bewahren und ausbauen.

6. Fazit

Fußball ist weit mehr als nur ein Spiel: Er ist ein kulturelles Phänomen, das Menschen weltweit verbindet und tief in gesellschaftliche Strukturen eingebettet ist. Durch seine Fähigkeit, starke Emotionen zu wecken und als gemeinsamer Nenner für unterschiedlichste Menschen zu dienen, schafft der Fußball Räume der Begegnung, des Austauschs und der Solidarität. Er fördert nicht nur Gemeinschaftsgefühl, sondern auch soziale Integration und Identität, die weit über das Spielfeld hinausreichen.

Gleichzeitig dürfen die Herausforderungen, die mit dem Sport einhergehen — wie Gewalt, Diskriminierung und Kommerzialisierung — nicht ignoriert werden. Um die positive Kraft des Fußballs langfristig zu erhalten und auszubauen, sind kritische Auseinandersetzung und verantwortungsbewusstes Handeln auf allen Ebenen notwendig.

Insgesamt zeigt sich, dass Fußball eine einzigartige soziale Funktion erfüllt: Er verbindet Menschen durch Kultur, Emotionen und Gemeinschaft und bleibt so ein bedeutendes Bindeglied in einer oft fragmentierten Welt. Seine integrative Wirkung macht ihn zu einem wertvollen Spiegel und Motor gesellschaftlicher Entwicklung.